目次

1.小工事多発の現場実態

リフォームや改修工事の現場では、小規模な工事が頻繁に発生します。例えば、テナントの入れ替えや内装変更、部分的な補修など、多岐にわたる工事が求められます。これらの工事は一見すると小規模なため、大がかりな調査が不要と思われがちですが、石綿(アスベスト)に関する調査は必須です。年代に関係なく2006年9月以前に建てられた建物では、石綿が含まれている建材が使用されている可能性が高いため、適切な調査を行う必要があります。

しかし、現場では「短期間で終わる工事だから」「コストを抑えたい」などの理由で、石綿調査が省略されるケースも少なくありません。これが後々の法的問題や健康被害に発展するリスクを抱えています。施工業者としては、法律を遵守し、安全な施工環境を確保するために、小規模工事であっても適切な石綿調査を実施する必要があります。

2. 何度も同じビル工事で石綿調査するのは何故?

改修工事では、同じビルで複数回の工事が行われることがよくあります。しかし、なぜ毎回石綿調査を実施しなければならないのでしょうか?

その理由は、調査対象の範囲と施工内容が異なるためです。例えば、1回目の工事では内装の一部を改修し、2回目の工事では配管の交換を行う場合、使用される建材が異なる可能性があります。このため、過去に調査を実施したとしても、新たに工事を行う範囲についての調査が求められるのです。

また、建築当初の図面が残っていないケースや、過去の改修工事で異なる建材が使用されている場合もあるため、都度調査を行うことで、より正確なリスク評価が可能になります。結果的に、施工業者の責任リスクを低減し、安全な作業環境を確保することができます。

3.工事は同ビル、発注はテナント単位の場合の石綿調査

ビルの改修工事では、オーナーや管理会社が一括で発注する場合もあれば、各テナントごとに改修を進めるケースもあります。テナント単位で工事を行う場合、それぞれの改修範囲が異なり、異なる石綿含有リスクが発生します。

例えば、同じビル内でも、あるフロアでは1970年代のままの内装が残っている一方で、別のフロアでは既に改修済みで新しい建材が使われていることがあります。そのため、テナントごとに適切な石綿調査を実施しないと、安全管理が行き届かず、工事関係者や入居者に健康被害が及ぶ可能性があります。

石綿調査を統一的に実施する方法として、ビル全体の事前調査を行い、その結果をテナント単位で共有することで、個々の調査コストを削減しながら効率的なリスク管理が可能となりますが、石綿事前調査に多額のコストを出して全体を調査する建物保有者が多くいることは見込めません。

4. みなし含有と分析調査の判断

石綿調査には、「みなし含有」と「分析調査」の2つのアプローチがあります。「みなし含有」とは、一定の年代以前の建材であれば、分析を行わずに石綿が含まれているものとして扱う方法です。一方、「分析調査」は、実際にサンプルを採取し、専門機関で分析を行うことで、石綿の有無を特定する方法です。

みなし含有を採用する場合、調査費用や時間を抑えることができますが、実際には石綿が含まれていなかった場合でも規制対象として扱われ、不要な除去作業が発生する可能性があります。逆に、分析調査を行うことで正確な判断が可能となり、不必要な除去作業を避けられるメリットがあります。

施工業者としては、工事内容や建築年代、施工コストと工事スケジュールなどを考慮し、適切な判断を下す必要があります。

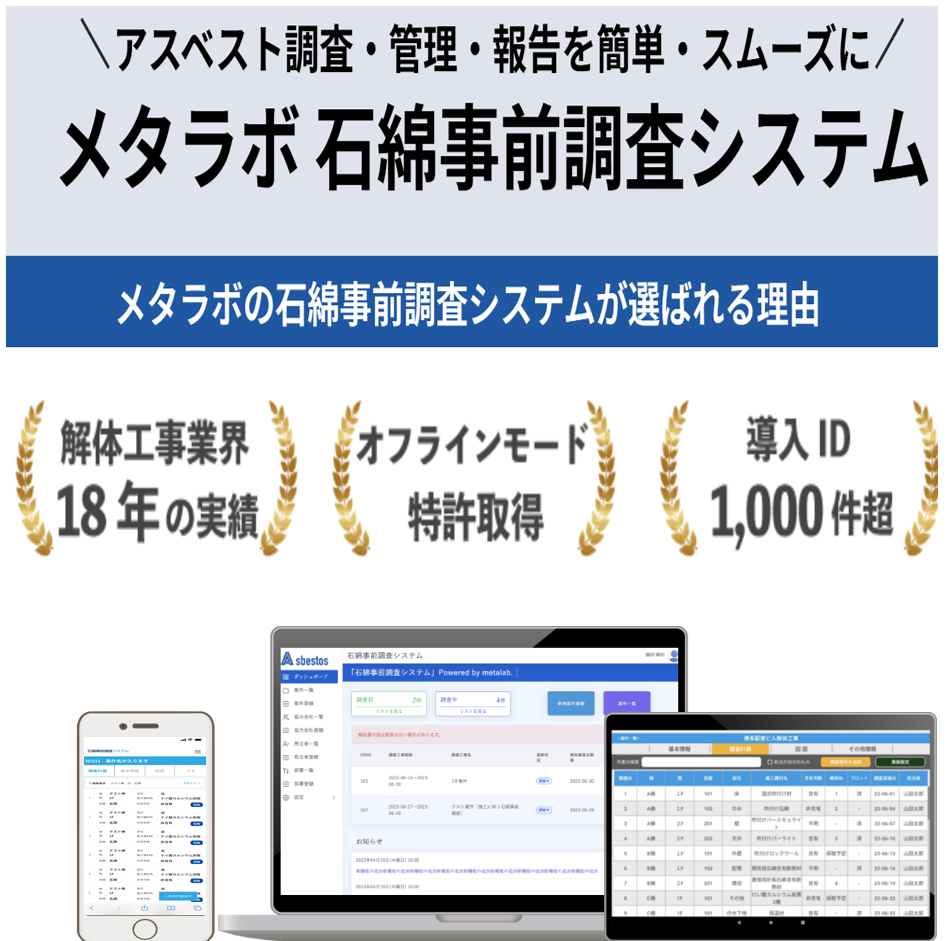

5.メタラボ石綿事前調査システムで解決できること

メタラボ石綿調査システムは、これらの問題を解決するための包括的なソリューションを提供します。中でも、建物毎の調査履歴を検索できる機能を搭載しています。調査履歴は棟、階、部屋、部位、建材名の調査履歴を蓄積することが出来、過去の調査結果を蓄積することで新たに発生する改修時のコストを圧縮することができます。その他、メタラボの石綿事前調査システムでは、以下の機能があります。

• クラウド上での調査結果の一元管理

• 専用アプリを利用した図面へのプロット機能

• 調査環境を選ばないオフライン機能

• 法に基づいた報告書の自動生成

• 行政への報告システム(Gビズ)へ簡単申請

などの機能を備えており、調査をする皆さまの負担を軽減します。特に、小規模工事が多発するリフォーム・改修業界においては、効率的な調査と安全管理の両立が求められます。メタラボ石綿調査システムを活用することで、法令遵守を確実にしながら、スムーズな工事進行を実現できます。

1991年 NTT入社、その後2007年に総合解体工事業大手の株式会社前田産業に入社、解体工事業を現場から学び、その後同社常務取締役を得て、2022年株式会社metalab.を設立。 自らが経験した解体工事業の経験を活かし、人口減等の社会的課題を解体業に特化した サービス提供で業界イノベーションを推進したい思いから事業を立ち上げ、現在では解体 工事現場代理人教育や解体施工技士対策講師等も実践している。解体工事業界18年目。

コメント