目次

1.ビルメン業界にも関わる石綿調査

これまで石綿(アスベスト)調査は、主に建築業や解体業に関連するものと考えられていました。しかし、ビル管理業者(ビルメンテナンス業者)においても、その重要性が高まっています。特に、築年数が経過した建物では、管理業務の一環として石綿調査を適切に行うことが求められます。

ビル管理業者は、空調や給排水設備、照明などの定期点検やメンテナンスを行いますが、これらの作業に伴い、天井裏や壁内、床下などに施工されている建材に石綿が含まれている可能性があります。知らずに作業を進めた結果、作業員が石綿粉じんに曝露したり、建物利用者に影響を及ぼすリスクがあるため、事前調査が必要となります。

また、法改正により、建築物の維持管理段階でも石綿含有の確認が求められるようになっています。適切な管理を行うことで、法令違反を防ぎ、ビルオーナーや入居テナントに安心を提供することができます。

2. ビル管理における石綿調査の必要性

ビル管理における石綿調査は、以下のような場面で特に重要です。

【内装リフォームや改修工事】

テナントの入れ替えに伴い、内装を変更する際には事前調査が必要。

【空調や電気設備の点検・交換】

ダクトの取り換えや電気配線工事では、天井裏や壁内の石綿含有建材の影響を受ける可能性がある。

【 外装や屋上のメンテナンス】

外壁や屋上の防水施工には、過去に石綿含有材料が使用されていたことがあり、メンテナンス時には慎重な対応が求められる。

【定期清掃・保守点検】

日常的な清掃作業で、劣化した石綿含有材料が飛散する可能性があるため、リスクを把握したうえで作業を行う必要がある。

ビル管理業者は、こうした場面で適切に石綿調査を行い、安全な作業環境を確保する責任があります。

3.定期メンテナンスと石綿リスク管理

定期的なビルメンテナンスを行う際、石綿のリスク管理をどのように実施すべきかを考える必要があります。

【建物の石綿調査履歴の把握】

ビル管理会社は、管理する建物の石綿含有状況を事前に把握し、調査結果をデータベース化することが重要と考えます。過去の調査データがない場合は、必要に応じて専門業者による調査を依頼するべきです。

【劣化状況の定期確認】

石綿含有建材は、経年劣化により飛散リスクが高まります。特に、天井や壁材のひび割れ、外壁塗装の剥離などの症状が見られる場合には、すぐに対策を講じる必要がありますのでオーナーに提案をしてリスク低減を図りましょう。

【 メンテナンス作業の注意点】

石綿含有の可能性がある建材の近くで作業を行う場合、作業者が直接触れないような施工方法を検討し、防塵マスクの着用や作業エリアの密閉化、立入禁止など、安全対策を徹底しましょう。

【テナントや関係者への情報共有】

テナントや建物利用者に対して、建物の石綿リスクについて事前に説明を行い、改修工事などの際には適切な対応を取ることを知らせておくことが重要です。

4. みなし含有と分析調査の判断

石綿含有の可能性がある場合、「みなし含有」として扱うか、実際に「分析調査」を行うかの判断が求められます。

【 みなし含有】

・建築年代や施工履歴から石綿含有の可能性が高いと判断される場合、詳細な分析をせずに石綿含有として扱い、安全対策を講じる。

・調査コストを削減できるが、不必要な対策が発生する可能性がある。

【分析調査】

・実際にサンプルを採取し、専門機関で分析を行い、石綿含有の有無を特定する。

・石綿が含まれていなければ、不要な除去作業を省けるため、コスト削減につながる。

ビル管理業者は、建物の状況や改修計画を考慮し、オーナー側にリスクの説明など、適切な対応が求められます。

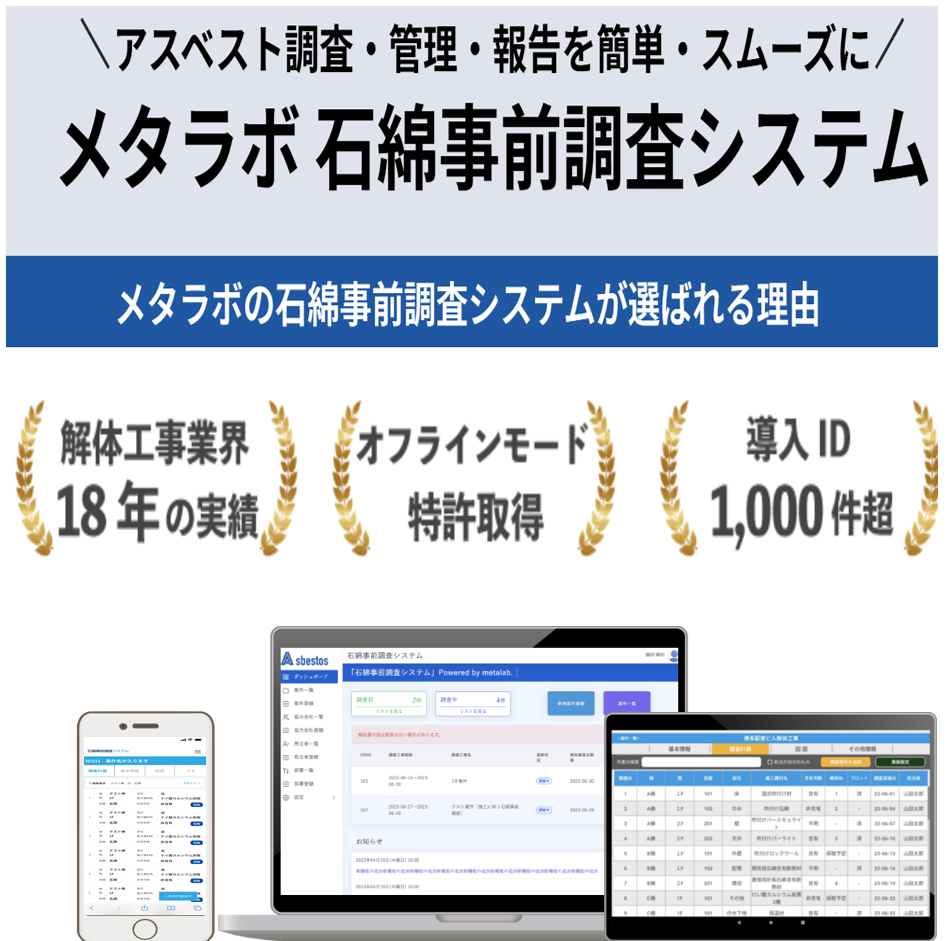

5.メタラボ石綿事前調査システムで解決できること

メタラボ石綿調査システムは、これらの問題を解決するための包括的なソリューションを提供します。中でも、建物毎の調査履歴を検索できる機能を搭載しています。調査履歴は棟、階、部屋、部位、建材名の調査履歴を蓄積することが出来、過去の調査結果を蓄積することで新たに発生する改修時のコストを圧縮することができます。その他、メタラボの石綿事前調査システムでは、以下の機能があります。

• クラウド上での調査結果の一元管理

• 専用アプリを利用した図面へのプロット機能

• 調査環境を選ばないオフライン機能

• 法に基づいた報告書の自動生成

• 行政への報告システム(Gビズ)へ簡単申請

などの機能を備えており、調査をする皆さまの負担を軽減します。特に、小規模工事が多発するリフォーム・改修業界においては、効率的な調査と安全管理の両立が求められます。メタラボ石綿調査システムを活用することで、法令遵守を確実にしながら、スムーズな工事進行を実現できます。

1991年 NTT入社、その後2007年に総合解体工事業大手の株式会社前田産業に入社、解体工事業を現場から学び、その後同社常務取締役を得て、2022年株式会社metalab.を設立。 自らが経験した解体工事業の経験を活かし、人口減等の社会的課題を解体業に特化した サービス提供で業界イノベーションを推進したい思いから事業を立ち上げ、現在では解体 工事現場代理人教育や解体施工技士対策講師等も実践している。解体工事業界18年目。

コメント