建物解体やリフォームの現場では、「これ、石綿入ってるのか?」と迷う場面が少なくありません。安全な作業を行うためにも、石綿含有建材の見分け方を知っておくことは必須です。本記事では、現場でよく見かける石綿含有建材の特徴やポイントを、一覧形式でわかりやすく紹介します。

目次

1.床材に使われた石綿建材の種類と特徴

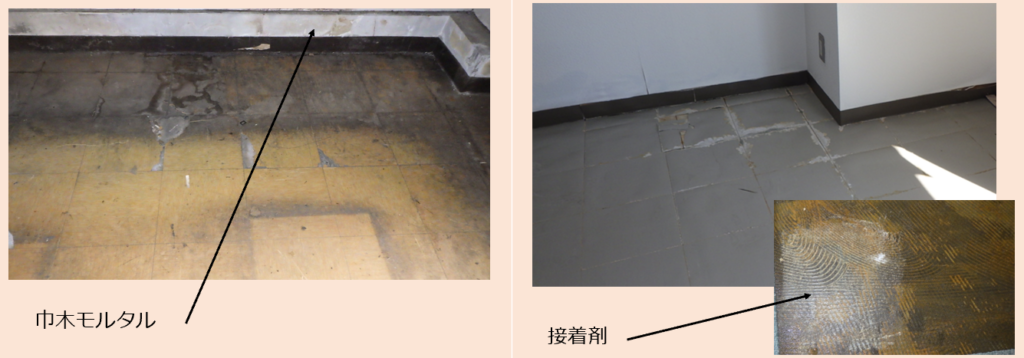

①ビニル床タイル(Pタイル)

【使用箇所】廊下・事務所・ダイニング等

【使用年代】1952年~1987年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・300~450mm角のプラスティック製タイル状の床材(厚み:2~3mm)(サイズ・模様は様々あり)

・「Pタイル」は“田島ルーフィング”の商品名

【注意事項】・主材には含有が無い場合でも接着剤に含有の場合があるので、接着剤まで採取する

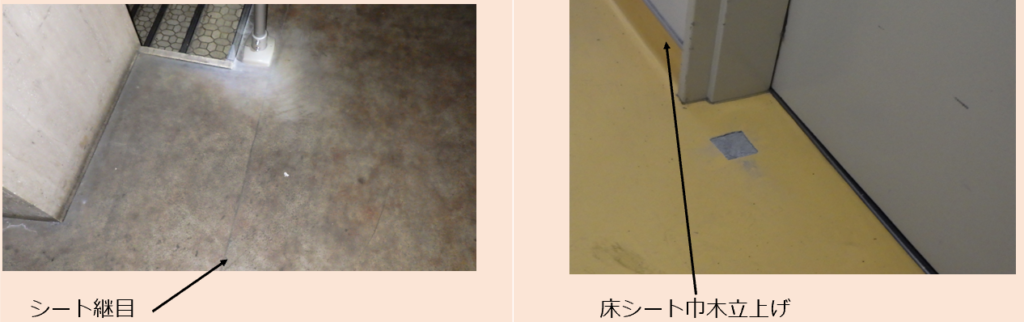

②ビニル床シート(長尺塩ビシート)

【使用箇所】廊下(階段)・室内等

【使用年代】1951年~1990年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・プラスティック素材を使用したシート状の床材

・広い施工面に用いられる(厚み:2~3mm)

・シート端部に切目(継目)が確認できる

【注意事項】主材には含有が無い場合でも接着剤に含有の場合があるので、接着剤まで採取する

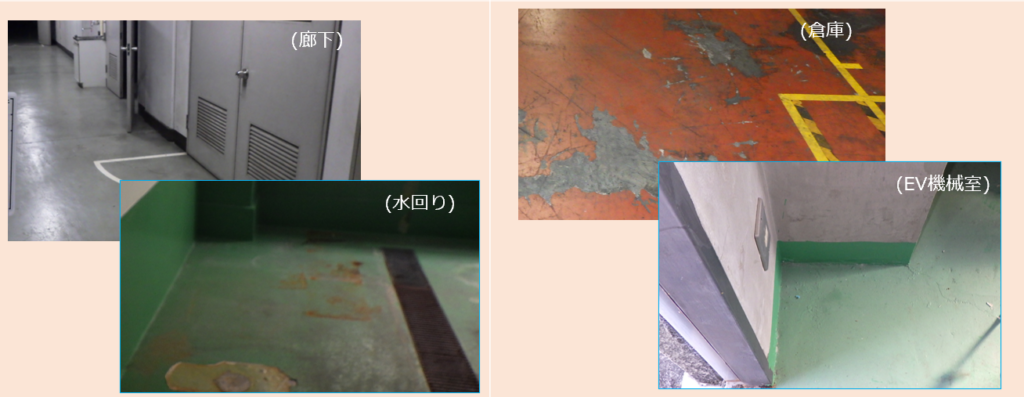

③塗床材仕上(下地調整材)

【使用箇所】水回り床・倉庫等

【使用年代】1965年~1999年(下地材~2005年)

【作業レベル】レベル3(塗材)

【特徴】

・店舗など水回り床、廊下床、倉庫床等床面保護で使用

・中塗り材・下地調整材にも含有の可能性がある

【注意事項】

・防水/防塵/帯電防止などの用途別に施工される

・有機系/無機系がある

2.巾木に使われた石綿建材と採取ポイント

①ソフト巾木

【使用箇所】廊下・階段・事務室等

【使用年代】1960年~1966年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・住宅ではほとんど使われない(木製巾木が多い)

・幅60㎜~100㎜程度(各社で意匠は多様)

【注意事項】

・主材には含有が無い場合でも接着剤に含有の場合があるので、接着剤まで採取する

・床材(シート・モルタル等)立上げ施工もある

3.壁材に含まれる石綿建材の見分け方

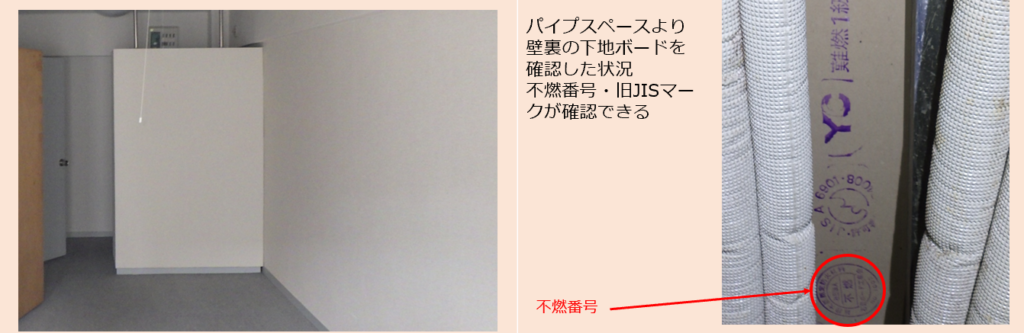

①石膏ボード

【使用箇所】廊下・居室・事務室等内装下地

【使用年代】1970年~1986年

【作業レベル】レベル3

【特徴/打音】

・内装仕上材の下地材として使用される(壁紙仕上・塗装仕上・化粧板仕上等の下地材)

・打音はケイカル板(1種)・フレキシブルボードより 低い音がする

【注意事項】

・下地ボードには含有が無い場合でも仕上材及び接着剤等に含有の場合があるので、一緒に採取する

・裏面情報 不燃番号で石綿の有無確認ができる

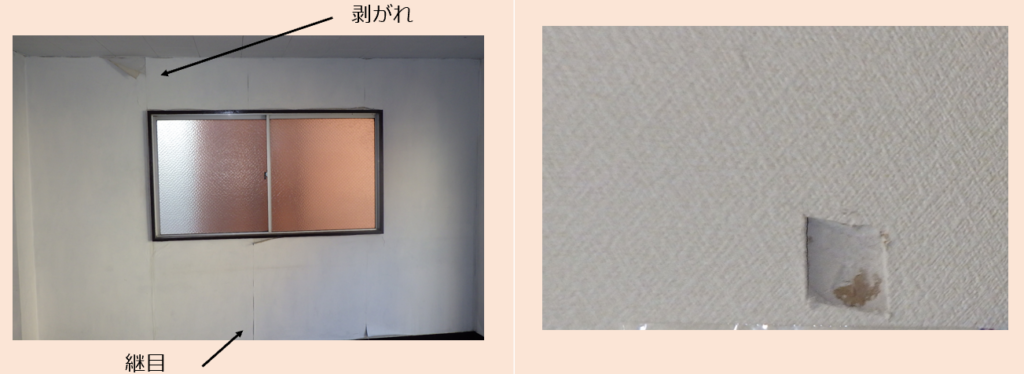

②壁紙

【使用箇所】廊下・リビング・事務室等仕上材

【使用年代】1969年~1991年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・壁紙の模様や端部の張り合わせ継目で判別する

・壁紙の浮き・剥がれが見える場合もあり確認する

・改修工事で既存壁紙に上張りのみの場合調査は不要

【注意事項】

・下地材には含有が無い場合でも仕上材の壁紙もしくは接着剤に含有の場合があるので、ボードと壁紙共採取分析する

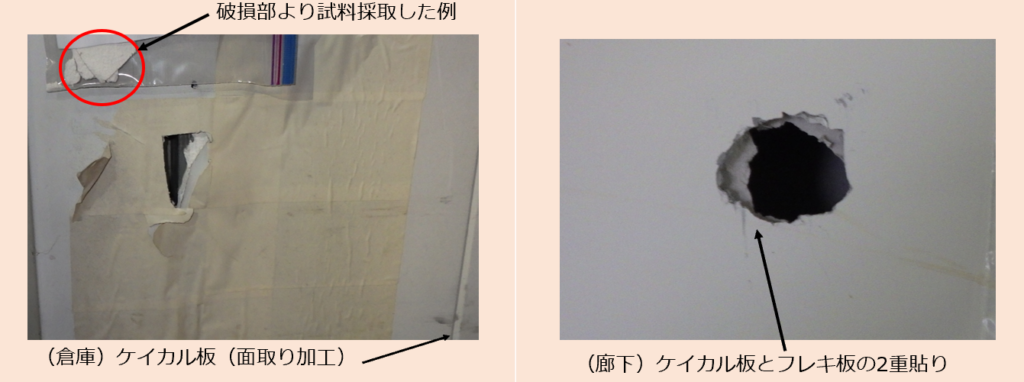

③ケイ酸カルシウム板第1種

【使用箇所】廊下・倉庫・水回り(洗面・台所等)

【使用年代】1960年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・内装材及び耐火下地材として使用される。耐水性があり・クロス・塗装仕上げされている場合もある

・打音は石膏ボードより高い音がする

・断面は白色

【注意事項】

・面取り加工品等意匠あり

・成型材の内(レベル3該当作業)で本材を破断撤去する場合にのみ隔離養生が必要となる(負圧不要)

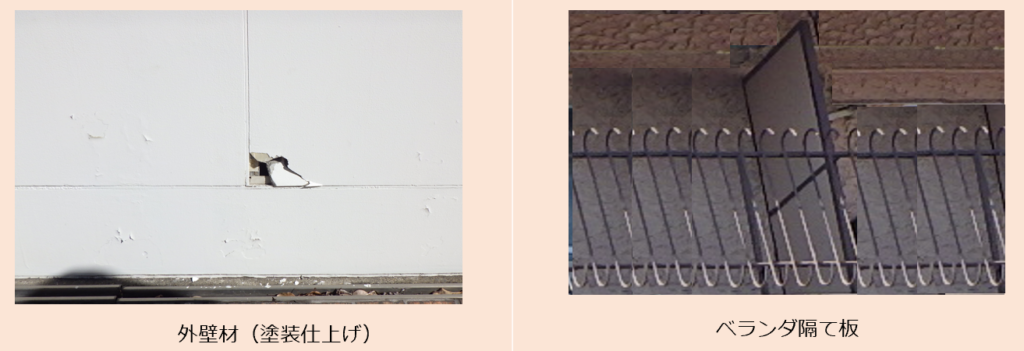

④フレキシブルボード

【使用箇所】外壁・内装・ベランダ隔て板等

【使用年代】1952年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・内装材・間仕切材・外装材として使用される

・打音はケイカル板(1種)よりは高い音がする

・断面は灰色

【注意事項】

・釘・ねじ・ステープラーで下地材に設置されている

・塗装仕上げされている場合もある

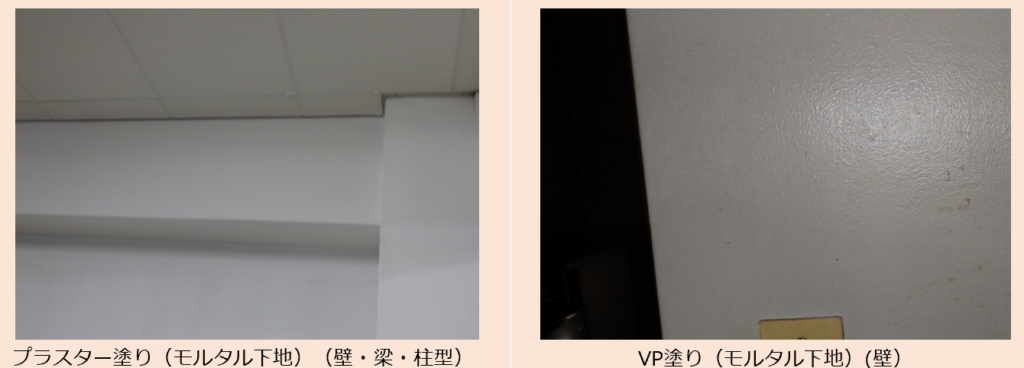

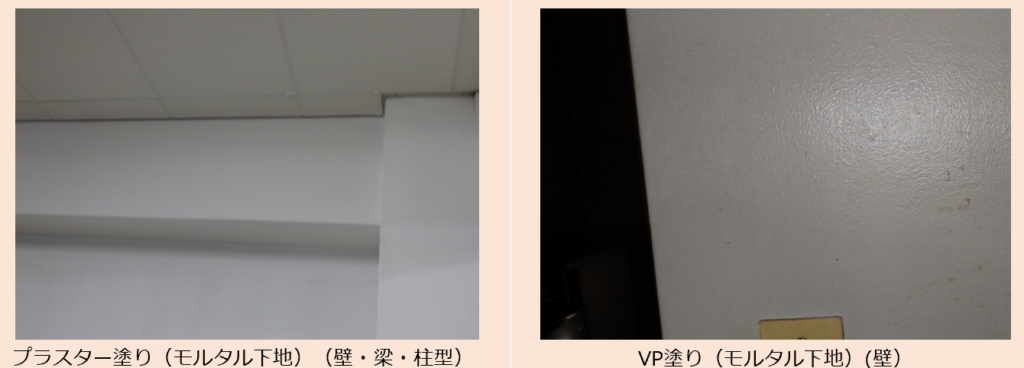

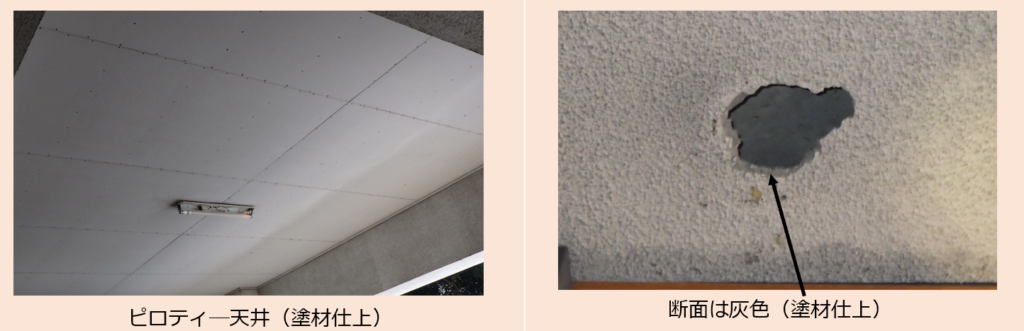

④塗材仕上(下地調整材)

【使用箇所】外壁・内装・ベランダ隔て板等

【使用年代】1965年~1999年(下地材~2005年)

【作業レベル】レベル3(塗材)

【特徴】

・躯体コンクリートのモルタル下地に塗材仕上(ボード下地の場合もある:ボードごと採取する)

・プラスター塗り・VP塗り 等各種

【注意事項】

・下地調整材・中塗り材に含有の可能性がある

・JIS A 1481-1での推定定性分析を実施し層別含有状況を確認する方法が有効

⑤ジュラク(内装薄塗材E・W)

【使用箇所】和室等

【使用年代】1970年~1988年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・和室の壁に用いられる

・聚楽壁/京壁とも呼ばれる

【注意事項】

・下地調整材等にも含有の可能性有

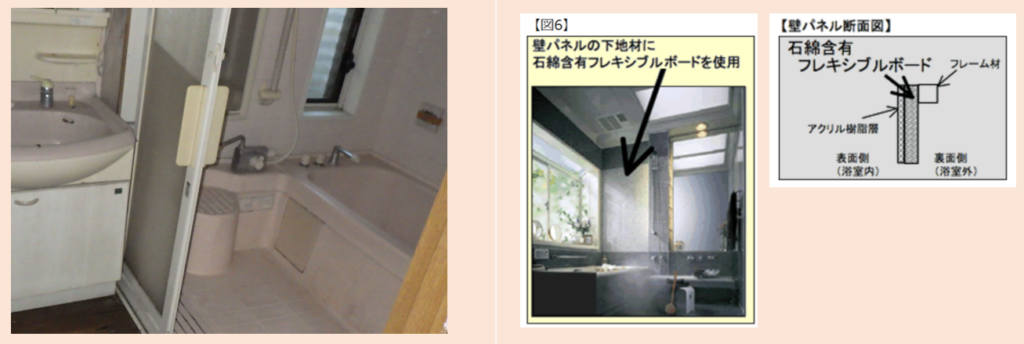

⑥ユニットバス(フレキシブルボードなど)

【使用箇所】壁仕上材内部

【使用年代】~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・パネル仕上材の内部の為、破壊しないと判定できない

・製品名が分かれば、メーカに確認し証明書発行等の方法を取り判定する

・数量が小さい為みなし含有ありでの判定も考慮する

【注意事項】

・フレキシブルボードの施工

・ユニットバスメーカ情報上図はパナソニックHPより”壁パネル材に1997年~2004年”

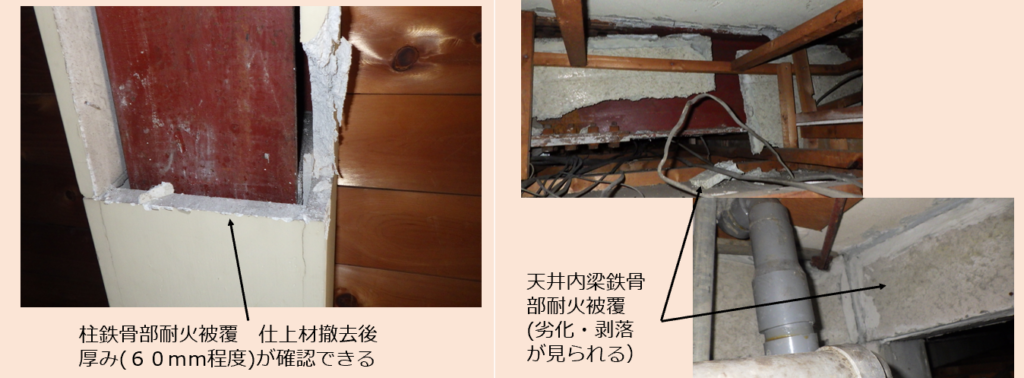

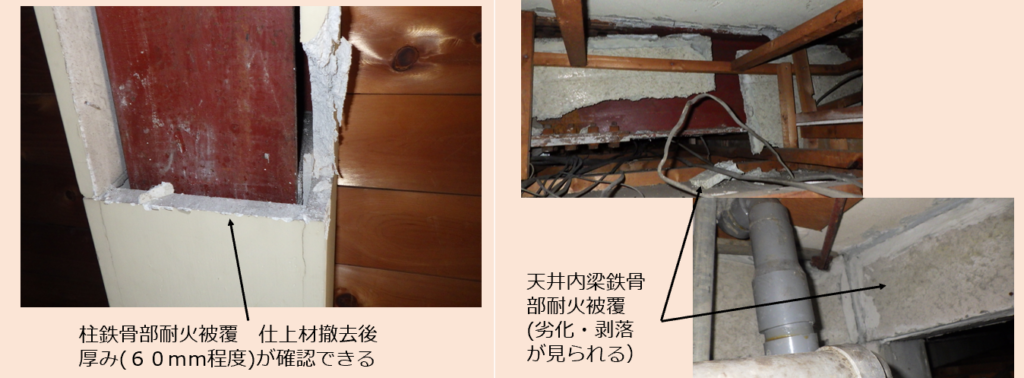

⑦ケイ酸カルシウム板第2種

【使用箇所】鉄骨梁・柱等

【使用年代】1963年~1997年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・ケイ酸カルシウム板第1種と異なり、レベル2作業の取扱となる・厚みがあり、軽い(比重小)

・打音はケイカル1種より軽く低い音

【注意事項】

・鉄骨材の耐火被覆材として使用

・レベル2の場合、法定届出から必要となり、工期・施工費等に影響が大きい

⑧ケイ酸カルシウム板第2種

【使用箇所】貫通部塞ぎ

【使用年代】1963年~1997年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・ケイ酸カルシウム板第1種と異なり、レベル2作業の取扱となる・厚みがあり、軽い(比重小)

・打音はケイカル1種より軽く低い音

【注意事項】

・設備類の天井(床)/壁の貫通部に塞ぎ材、充填材が使用されているか注意する

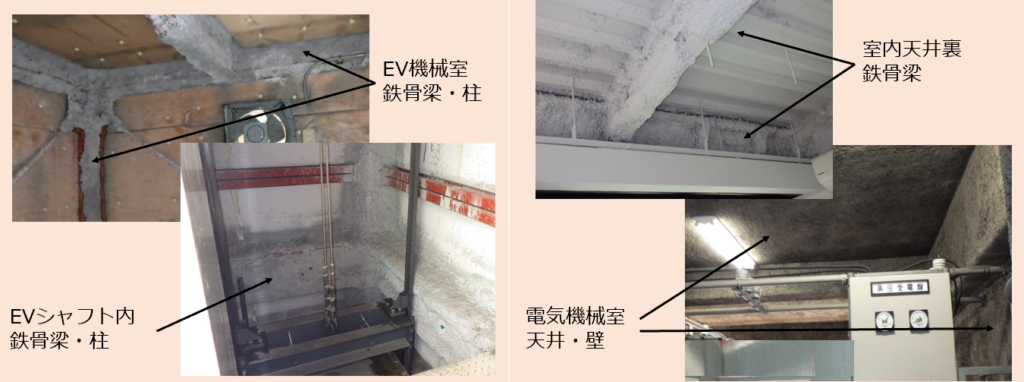

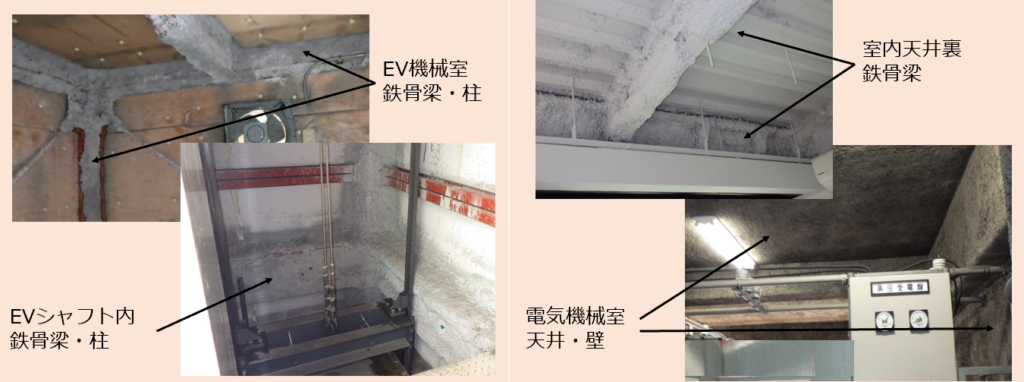

⑨吹付アスベスト/吹付ロックウール(乾・湿式)

【使用箇所】鉄骨梁・天井・鉄骨柱・壁等

【使用年代】1956年~1975年/1961年~1989年

【作業レベル】レベル1

【注意事項】

・エレベータ関連施設は、調査時に機器稼働状況に注意

*機械器具に巻き込まれないように注意

*シャフト内は専門業者立会いの下に停止後調査する

・居室は改修で天井仕上材が撤去され梁が見えている

・電気機械室は天井壁の全面に施工されている

*調査時は高圧電流に感電しないよう注意

4.天井材に使われた石綿建材の種類と特徴

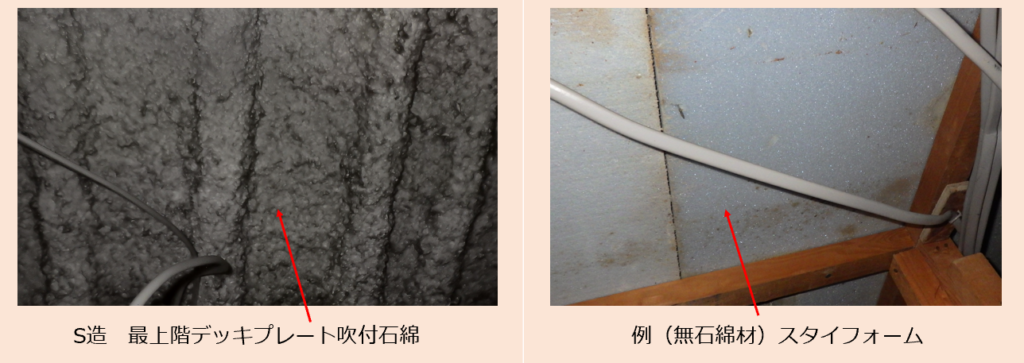

①吹付材・スタイロフォーム・木毛板

【使用箇所】スラブ屋根裏

【使用年代】不明

【作業レベル】レベル1~様々

【特徴】

・RC、S造最上階天井裏に主に断熱材として施工

・最上階は必須で確認(各階も確認が望ましい)

・スタイロフォーム、木毛板(無石綿)の場合もある

【注意事項】

・レベル1の場合は、施工費・工期に影響大の為、要確認吹付材下の天井材の撤去時には隔離養生が必要となる(労働安全衛生法第 28 条第1項の規定に基づく技術上の指針 H24.5.9厚労省)

②ケイ酸カルシウム板第2種

【使用箇所】鉄骨梁・柱等

【使用年代】1963年~1997年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・ケイ酸カルシウム板第1種と異なり、レベル2作業の取扱となる・厚みがあり、軽い(比重小)

・打音はケイカル1種より軽く低い音

【注意事項】

・鉄骨材の耐火被覆材として使用

・レベル2の場合、法定届出から必要となり、工期・施工費等に影響が大きい

③ケイ酸カルシウム板第2種

【使用箇所】貫通部塞ぎ

【使用年代】1963年~1997年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・ケイ酸カルシウム板第1種と異なり、レベル2作業の取扱となる・厚みがあり、軽い(比重小)

・打音はケイカル1種より軽く低い音

【注意事項】

・設備類の天井(床)/壁の貫通部に塞ぎ材、充填材が使用されているか注意する

④吹付アスベスト/吹付ロックウール(乾・湿式)

【使用箇所】鉄骨梁・天井・鉄骨柱・壁等

【使用年代】1956年~1975年/1961年~1989年

【作業レベル】レベル1

【注意事項】

・エレベータ関連施設は、調査時に機器稼働状況に注意

*機械器具に巻き込まれないように注意

*シャフト内は専門業者立会いの下に停止後調査する

・居室は改修で天井仕上材が撤去され梁が見えている

・電気機械室は天井壁の全面に施工されている

*調査時は高圧電流に感電しないよう注意

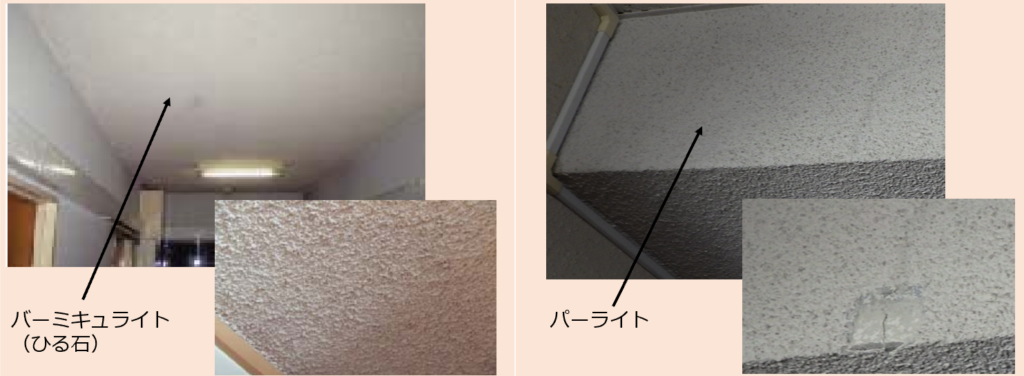

⑤吹付バーミキュライト/吹付パーライト

【使用箇所】玄関・段裏・梁・最上階天井裏等

【使用年代】~1988年/~1989年

【作業レベル】レベル1

【特徴/打音】※目で見るアスベスト建材(第2版)より

・内装仕上材であるが、レベル1作業の扱いとなるので、注意する(工期・施工費に影響大)

・雲母が確認でき、きらきら光る 骨材に含有

【注意事項】

・左記同様にレベル1作業の扱いとなる

・パーライトに石綿を混合して吹付け施工、骨材には含有なし (ヒル石より厚めの仕上が多い)

⑥石膏ボード

【使用箇所】廊下・事務室・リビングダイニング等

【使用年代】1970年~1986年

【作業レベル】レベル3

【特徴/打音】

・内装仕上材(クロス・塗装)の下地材として使用される

・打音はケイカル板(1種)/フレキシブルボードより低い音がする

【注意事項】

・下地ボードには含有が無い場合でも塗装・クロス仕上材及び接着剤等に含有の場合がある 一緒に採取する

・裏面情報で石綿の有無確認(例は新JISマーク確認)

⑦岩綿吸音板(ロックウール吸音板)

【使用箇所】廊下・応接室・リビング等

【使用年代】1961年~1987年

【作業レベル】レベル3

【特徴/打音】

・内装仕上材として使用される。吸音性に優れる

・接着工法の場合ビスの跡は見られない(直貼りも有)

・打音は石膏ボードより低い音

【注意事項】

・木下地に直貼り例/PB下地2重貼り例を示す

・トラバーチン模様が化粧石膏ボードより細かい

・ソーラートンは吉野石膏の商品

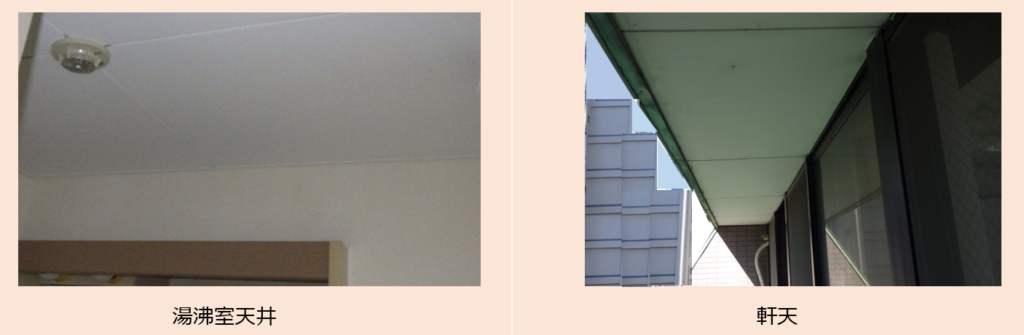

⑧ケイ酸カルシウム板第1種

【使用箇所】廊下・水回り・軒天(屋外)等

【使用年代】1960年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴/打音】

・内装材、下地材として使用される

・クロス、塗装仕上げされている場合もある

・打音は石膏ボードより高い音がする

・断面は白色

【注意事項】

・破断除去の場合は湿潤化・隔離養生が必要(負圧不要)

・釘、ねじ、ステープラーで下地材に設置されている

・有孔板もある

⑨フレキシブルボード

【使用箇所】廊下・水回り・軒天(屋外)等

【使用年代】1952年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴/打音】

・内装材、外装材として使用される

・塗装仕上げされている場合もある

・打音はケイカル板1種より高い音がする

【注意事項】

・釘、ねじ、ステープラーで下地材に設置されている

・断面は灰色

・有孔板もある

5.屋根に使われた石綿建材とその確認方法

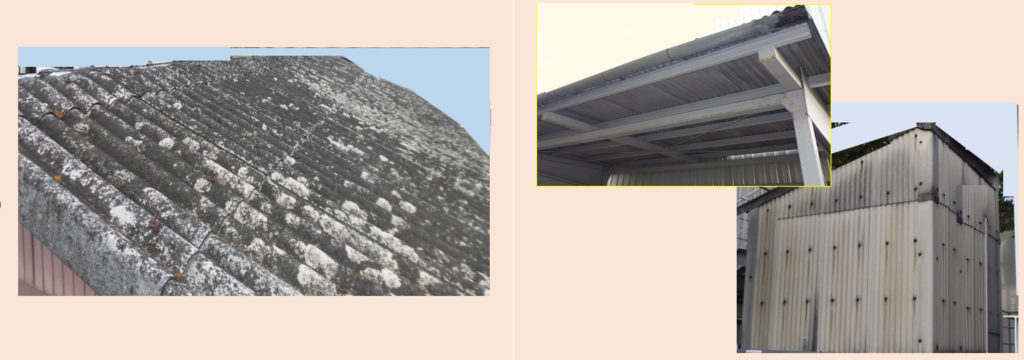

①住宅屋根用化粧スレート

【使用箇所】屋根

【使用年代】1961年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・スレート平板を敷き詰めた屋根材(金属製でない物)

・意匠は豊富にある

【注意事項】

・足場がないと調査は危険な為、注意が必要

・「コロニアル」「カラーベスト」は商品名

②スレート波板

【使用箇所】屋根・外壁等

【使用年代】大波板1931年・小波板1913年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・屋根/外壁等に用いられている

・大波と小波などがある

【注意事項】

・屋根は足場がないと調査は危険

・劣化状況を判断、屋根材の踏み抜き注意

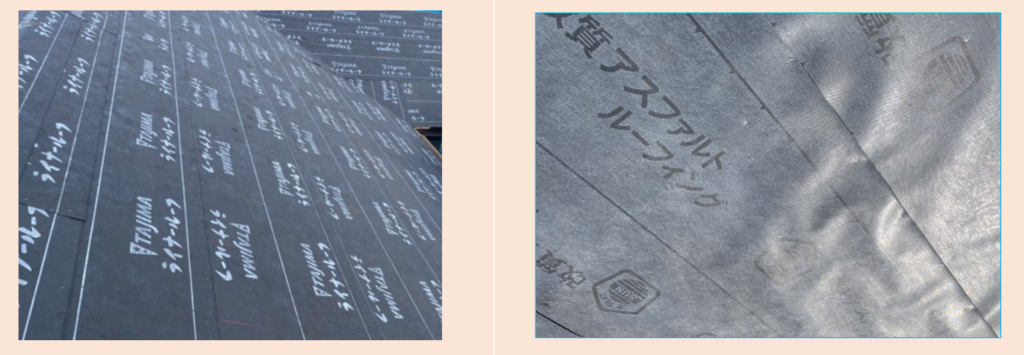

③ルーフィング

【使用箇所】屋根下

【使用年代】1987年~1997年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・足場等ない状況では調査は危険

・建材の有無の特定をできない場合が多い

・雨漏りの恐れがある為、破壊確認ができにくい

【注意事項】

・解体時改めて確認するなど、申し送り事項にする (もしくはみなしでの含有判定)

④折板屋根(裏打断熱材)

【使用箇所】屋根裏(貼り付け施工)

【使用年代】~1989年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・布状の断熱材を張り付け施工(吹付の場合もあり)

・調査時は高所作業車など高所足場の確保が必要

・商品名:フェルトン・レアフォームなど

【注意事項】

・レベル2作業の施工になるので、届出等の手続きが必要になる 工期・施工費への影響が大の為、要注意

・除去工事も足場~隔離養生(負圧必要)となる

⑤アスファルト防水

【使用箇所】屋上・浴室 等

【使用年代】~2003年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・例:コア抜き機でコンクリートごと抜き取る方法

・黒い層状のアスファルト防水層が確認できる

・施工深度は屋根端部の方が浅い傾向にあるようだ

【注意事項】

・最も遅いアスファルト系接着剤の終了は2003年(アスファルトルーフィング工業会)より

6.外壁や塗材に使われた石綿建材の実例

①仕上塗材(下地調整材)

【使用箇所】外壁・内装仕上げ等

【使用年代】1965年~1999年(1970年~2005年)

【作業レベル】レベル3(塗材)

【特徴】

・例:木造モルタルリシン吹付、RC造リシン吹付

・表面がザラザラした仕上がり

・凹凸は小さく触ると痛い感触

【注意事項】

・上塗りのみ(除去無し)の改修の場合、調査は不要

・JIS A 1481-1の推定定性分析を実施し層別含有を確認する方法が有効(下地材・改修重ね塗りを考慮)

②仕上塗材(下地調整材)

【使用箇所】外壁・内装仕上げ等

【使用年代】1965年~1999年(1970年~2005年)

【作業レベル】レベル3(塗材)

【特徴】

・吹付タイル:凹凸はあるがツルツルした仕上がり

・塗膜は厚い

・上塗りのみ(除去無し)の改修の場合、調査は不要

【注意事項】

・改修で重ね塗りされているケースもある

・重ね塗りの層ごとそっくり採取(躯体まで)

・層別分析(JIS A 1481-1)が有効

③タイル貼り仕上

【使用箇所】1970年~2005年(下地調整塗材)

【使用年代】1965年~1999年(1970年~2005年)

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・タイル下地材に含有の可能性がある。外壁壁つなぎアンカー削孔時も調査報告の対象となる

・内装(浴室等)では施工数量によってはみなしも有効

【注意事項】

・モルタル混和剤(石綿含有)を現場で混入する事例あり

・接着剤工業会(2007年1月11日現在で石綿無し)(注:タイル接着剤との区別はなされてない)

④窯業系サイディング

【使用箇所】外壁等

【使用年代】1960年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・セメントと繊維質を混合して板状に成形した外壁材繊維質にアスベストを含有

・パターンは木目調・レンガ調など多彩

【注意事項】※目で見るアスベスト建材(第2版)より

・他に複合金属系サイディング材等のバリエーションがある

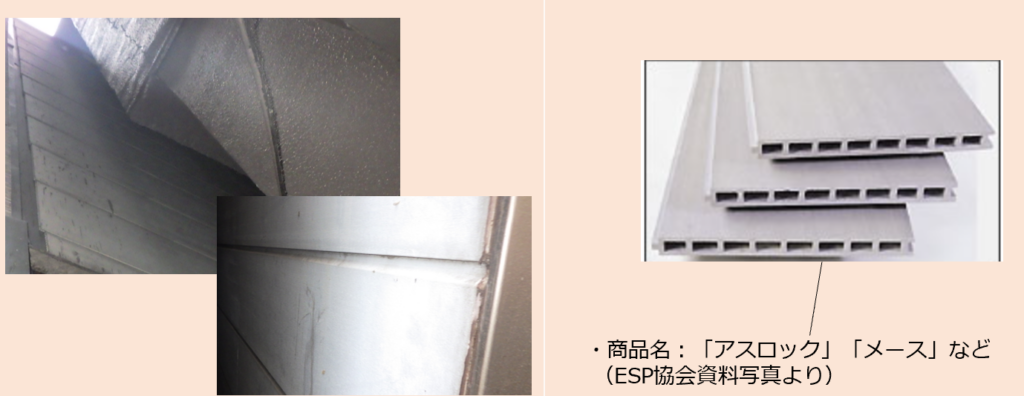

⑤押出成型セメント板

【使用箇所】外壁等

【使用年代】1970年~2004年

【作業レベル】レベル3

【特徴】

・表面はつるつるした、グレー色の平面パネル

・断面部は中空状の穴が見られる

・ESPと呼ばれる(Extruded cement panel)

7.配管や煙突などその他の石綿建材と採取法

①石綿セメント管

【使用箇所】換気用・煙突・配管

【使用年代】1937年~2004年

【作業レベル】レベル3

【注意事項】

・耐火2層管:建物内PS内などに設置(写真はトミジ管)

・バクマ工業情報:トミジ管は2006年まで含有可能性があり有無判定は分析が必要

・認定番号で石綿有無の検索が可能な場合が有る

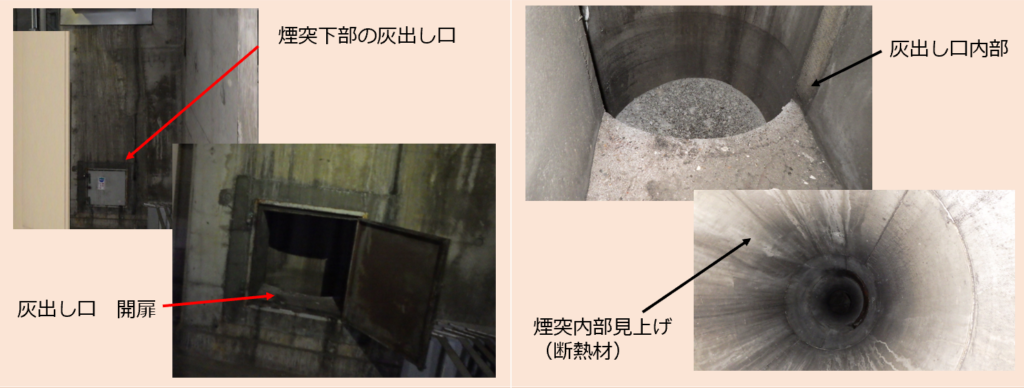

②煙突断熱材

【使用箇所】鉄骨梁・天井・鉄骨柱・壁等

【使用年代】~2004年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・煙突最上部からは危険な場合もあり、下部灰出口から確認出来ればここから調査する(改修で塞がれている場合有)煙突上部を見上げて確認する

【注意事項】

・断熱材の劣化による採取時の断熱材落下に注意する劣化材が内部に積層されている場合もある

・灰出し口内の鳥獣類等の死骸にも注意

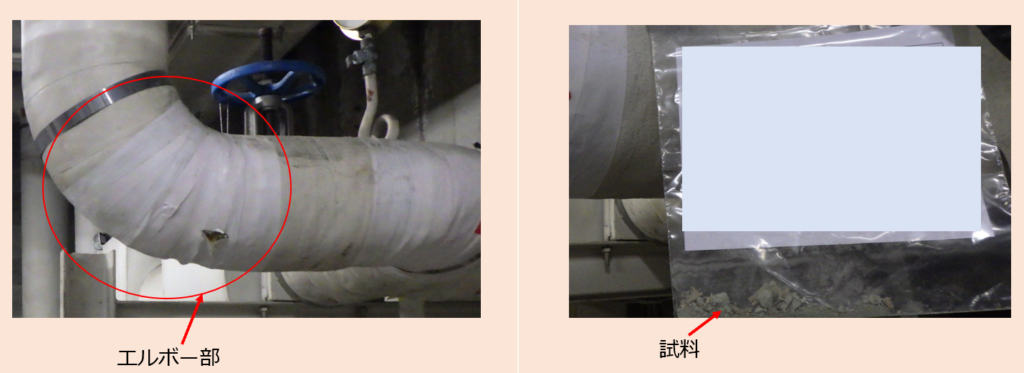

③珪藻土保温材等

【使用箇所】配管

【使用年代】~1980年

【作業レベル】レベル2

【特徴】

・エルボー部に不定形保温材が使われている

*直管部位に使われていることもあり確認が必要

・配管の巻き布を切断し採取する

【注意事項】

・レベル2に該当するので取り扱い注意

・除去方法で非石綿部切断工法を選択する場合は大防法の届出についての要非を自治体に確認する必要がある

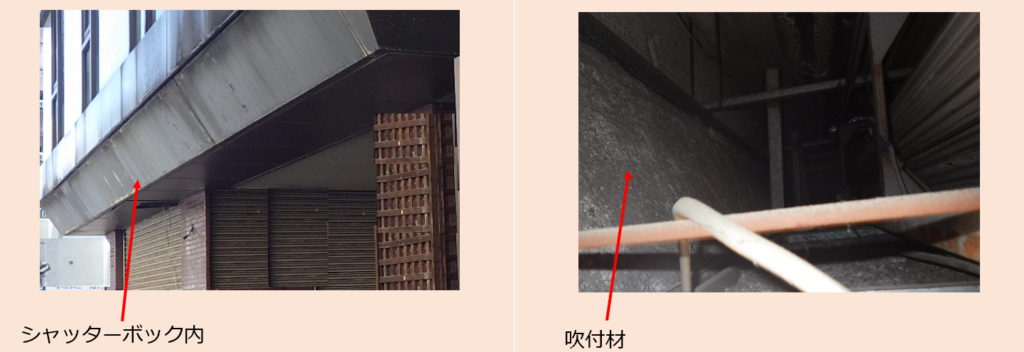

④吹付アスベスト/吹付ロックウール(乾・湿式)

【使用箇所】シャッターボックス・金属パネル裏

【使用年代】1956年~1975年/1961年~1989年

【作業レベル】レベル1

【特徴】

・RC・S造のシャッターボックス内に吹付材が施工されている場合がある(金属製庇/パネル内確認)

・レベル1の場合は、施工費・工期に影響大の為要確認

【注意事項】

・S造外壁の金属パネル裏に耐火等目的で施工されている場合がある(カーテンウォール工法)外壁面の内装材をはがして施工を確認する

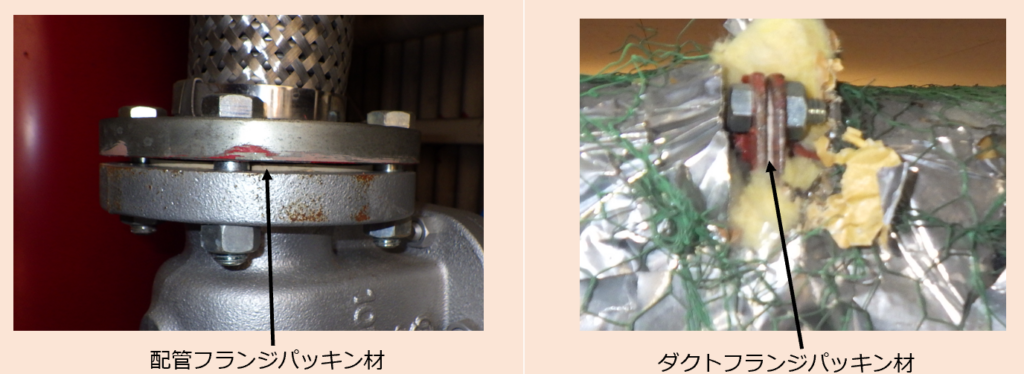

⑤シール材(ガスケット・パッキン)

【使用箇所】ダクトフランジ・配管ジョイント部

【使用年代】~2006年(ポジティブリスト除く)

【作業レベル】レベル3(製品)

【特徴】

・2006年には製造禁止がされたが、一部製品はポジティブリストで禁止猶予になり2012年の全面禁止までは製造されていた(一般建築物ではなく工場等)

【注意事項】

・天井裏など施工部位が高所も多いので足場を確保して安全に調査する

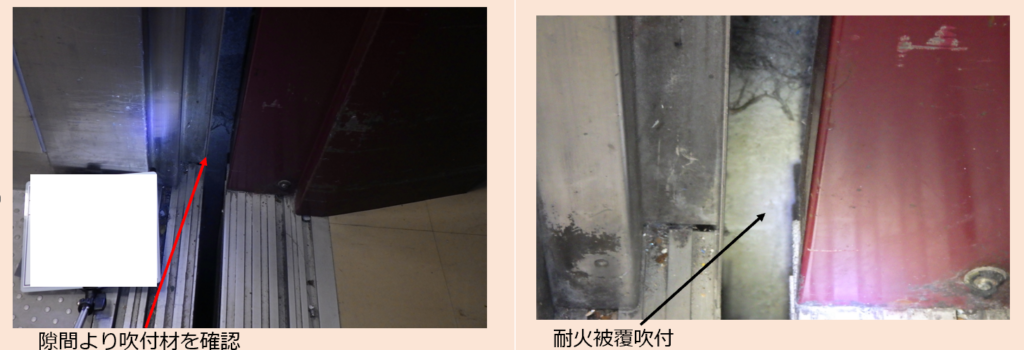

⑥吹付アスベスト/吹付ロックウール(乾・湿式)

【使用箇所】EVシャフト内鉄骨梁

【使用年代】1956年~1975年/1961年~1989年

【作業レベル】レベル1

【特徴】

・EVシャフト内の鉄骨に耐火被覆材が施工されている場合があり、EVカゴの隙間より確認する

・営業中で稼働状況の案件の場合で、停止が困難な場合もあり、安全に停止させてから調査する。

【注意事項】

・防火区画の内縦穴区画に該当

・エレベータ担当者の立会いなど、安全を確保して調査できない場合は、解体時に改めて調査する事にする為、申し送りを実施する

1991年 NTT入社、その後2007年に総合解体工事業大手の株式会社前田産業に入社、解体工事業を現場から学び、その後同社常務取締役を得て、2022年株式会社metalab.を設立。 自らが経験した解体工事業の経験を活かし、人口減等の社会的課題を解体業に特化した サービス提供で業界イノベーションを推進したい思いから事業を立ち上げ、現在では解体 工事現場代理人教育や解体施工技士対策講師等も実践している。解体工事業界18年目。

コメント